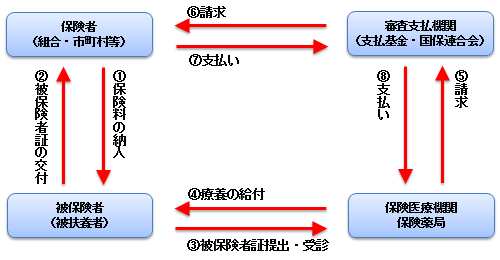

医療保険制度は社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉と言う日本の社会保障制度の一翼を担う社会保険の一部です。

医療保険の概要

日本の医療保険制度は2大制度になっており、『社会保険』と『国民健康保険』という2本の柱で支えられています。

日本の医療保険制度の中で、職場に勤めている人、いわゆるサラリーマンが入る保険を被用者保険と言います。

例えば、旦那さんが会社に勤めている働いていない奥さんや、パートなどで働いていてもいわゆる扶養内の収入の奥さん、またその子供も被用者保険の対象となります。

この被用者保険を別名『社会保険』とも言います。

(*社会保険につていは「社会保険」の意味は人によって違う!もご覧ください。)

そして、会社に勤めていない人やその扶養家族が入る医療保険が国民健康保険となります。

具体的には、自営業や、農業・漁業に個人で従事されている人、また定年退職した人等が対象です。

この社会保険、国民健康保険という2大保険で支えられているのが、日本の医療保険の大枠となります。

そして、その中で被用者保険は6つ、国民健康保険は2つに分類する事ができ、それ以外に後期高齢者医療制度というものがあります。

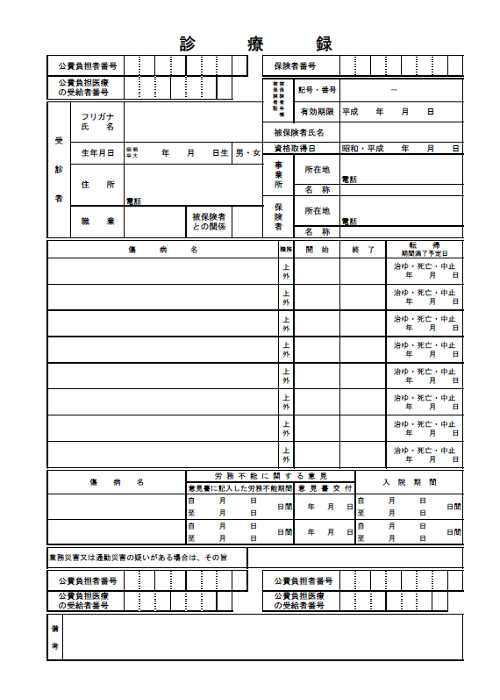

医療事務の実務を行う上で、患者さんがどの保険制度に加入しているのかを判断する事がまず最初に行うべきこととなります。

それぞれについて簡単に説明します。

日本の医療制度

- 被用者保険制度(社会保険)

- 全国健康保険協会管掌健康保険

略して「協会健保」と呼ばれています。協会健保は比較的小さな事業所が対象の制度です。従業員5人以下の会社であれば国保でも被用者保険である協会健保でもどちらに加入しても良いことになっています。 - 組合管掌健康保険

比較的大きな事業所の健康保険です。常時700人以上雇用している会社が独自に管掌することができる組合健保の事を言います。 - 日雇特例被保険者の保険

日雇いで働く人たちが対象の健康保険です。

“日雇い”と言うのは定職を持たない季節労働者や、1日1日働いて日当をもらう働き方を意味します。 - 船員保険

健康保険では基本業務外で怪我をしたり、病気になったりした場合に適用される制度で、仕事中の怪我や仕事に起因する病気には適用されません。

ですが、船員は通常のサラリーマンのように毎日出勤して帰ってくるような業務形態ではなく、いったん船に乗り込むと数日、長い場合には数ヶ月帰ってこないこともある仕事です。

そのような特性を踏まえて24時間業務中として適用される特殊な仕組みになっています。 - 各種共済組合

共済組合とは国家公務員や地方公務員といった公的な機関に勤めている人が対象の保険です。 - 自衛官共済組合

自衛官も船員と同様とても特殊な保険です。この保険は自衛隊に勤務している人、また防衛大等の学生が加入している保険です。

ただし、その家族については国家公務員の共済組合に加入する事になります。

つまり自衛官共済組合の対象となっている人と、その扶養家族は別々の保険制度に加入することになります。

- 全国健康保険協会管掌健康保険

- 国民健康保険

- 国民健康保険

国民健康保険は、被用者保険制度に加入していない人(会社の社員・役員、公務員、およびその扶養家族でない人)が入る保険で、各市町村が主体の制度となります。

したがって、例えばA市に住んでいる人が、B市の国民健康保険に入りたいと希望しても無理であり、必ず住んでいる(住民票のある)地域の国民健康保険に加入することとなります。 - 国民健康保険組合

国民健康保険組合とは、同種同業者でその地域で従業員が300人以上集まった場合に設立できる組合です。

代表的なものとしては、医師国保や薬剤師国保組合があります。例えば、その一つの地域の診療所から大学病院などで働く人が300人を超えたら国民健康保険組合を設立できるというものです。

- 国民健康保険

- 後期高齢者医療制度

2008年のスタート当初、名称に対する苦情が多かったため一時「長寿医療制度」という名称に変更する方針が示されましたが、現在は後期高齢者医療という名称が一般的になっています。

後期高齢者医療は75歳以上もしくは65歳以上75歳未満の政令で定める程度の障害状態に有る人が対象となる保険です。

このように日本の医療保険制度は、職場で勤めている人が加入する『社会保険』と、職場に勤めていない人が加入する『国民健康保険』という2つの大きな柱があります。

そして、両制度の加入者で75歳を超えた人(75歳誕生日から)は、後期高齢者医療制度に加入することになっています。