カルテから治療費を計算する流れ

病院等で診療が終わった患者さんに対しは、帰られる前に窓口で治療費を払っていただくことになります。

その治療費を計算するにあたっては、カルテを読み取り点数を算定することから始まります。

例えば、初めての診察であれば初診料というものがかかってきます。この初診料は282点です。

医師に診療してもらうと必ずかかってしまう基本診療料というものがありますが、その一つがこの初診料になります。

その他、薬の説明書の発行料が10点、注射が何点・・と言った具体にカルテから読み取り点数を付けていくことになります。

病院での治療費の計算はすべて点数で行うようになっており、この点数はそれぞれ病院で決めているわけではなく、国が決めたものとなります。

それをまとめた本(診療点数早見表等)がありますので、その本に基づいて点数計算をしていきます。

その後、会計窓口で患者さんに最終的に支払ってもらうのはお金ですので、この点数を金額の単位になおす必要があります。

ここで、ある日の患者さんの診療に対する点数合計が400点だったとすると、金額になおすと、1点は10円となっていますので、4,000円となります。

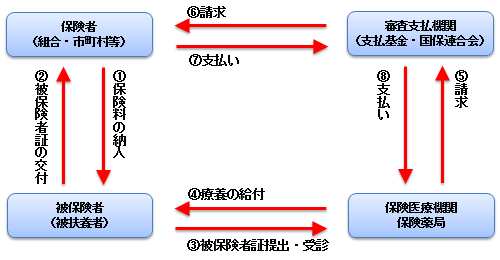

ただし、窓口で患者さんが4,000円全額を支払うことにはなりません。

なぜなら、患者さんには来院時に受付で保険証を提出してもらっているはずです。提出してもらうことによって、通常は実際にかかった治療費のうちの3割負担になります。

*小学生未満の子供や70歳以上の方など、一部の人は3割より少ない自己負担となります。

つまり、4,000円の3割(10円未満四捨五入)1,200円を支払ってもらうことになります。

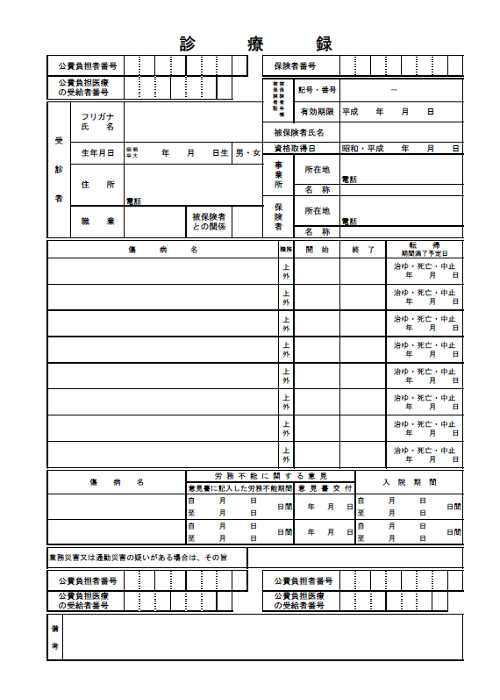

また、医療機関ではこの治療費の計算の根拠となる内訳を、会計欄と言われるのに記録として残すように義務付けられています。

これも手で計算して紙に記録しているところもあれば、コンピューターで計算も行えますので、紙とコンピューターと両方を照らし合わせて確認しているところなどもあります。

この会計欄では、日付の他、診療費用の元となった各点数を「初・再診料」「医学管理」「投薬」等の項目ごとに記載していくことになります。

そして、最後に合計点数欄を記入し、続いて治療費および患者さんの支払額を計算します。

このようにカルテをもとに治療費を計算し、記録を残していくというようなことを医療機関では、患者さん一人ひとりに対して行っています。